IL TRIANGOLO DELL’INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO

Un articolo di Giovanni Cardinale

Piccolo spunto di riflessione per un Approccio Olistico al processo di

insegnamento – apprendimento

IL TRIANGOLO DELL’INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO

Il rapporto tra insegnamento e apprendimento è rappresentato generalmente come una linea retta alle cui estremità si trovano, da una parte l’insegnante e dall’altra la classe.

L’insegnamento in quest’ottica implica quindi la semplice trasmissione della conoscenza, attraverso uno o più canali, lungo un asse più o meno orizzontale, mentre l’apprendimento implica l’acquisizione di un determinato quantum di sapere.

Questo è quello che le teorie e la prassi didattica principalmente oggi perseguono e sostengono, parlando della differenza tra processo di insegnamento e apprendimento.

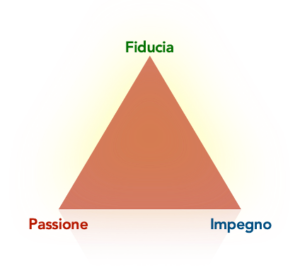

Il concetto lineare, se pur sempre metaforico, resta alquanto riduttivo. Secondo la mia personale esperienza, la figura geometrica che al meglio potrebbe rappresentare il rapporto insegnante – alunno, che sta alla base del processo di insegnamento – apprendimento è il triangolo.

Se amiamo veramente quello che facciamo, se crediamo in quello che diciamo e se trasmettiamo con trasporto quello che conosciamo, allora non ci dovrebbero essere grandi problemi a coinvolgere la nostra classe.

Quando doniamo la nostra conoscenza, bisogna farlo sempre col cuore, perché se amiamo veramente quello che facciamo, se è stato l’amore e la passione a farci studiare quello che insegniamo, allora sarebbe anche naturale trasmetterlo pienamente e con il cuore.

IL TRIANGOLO DELL’INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO

FIDUCIA, PASSIONE, IMPEGNO

L’insegnamento è come un “triangolo d’amore”. L’amore per quello che insegniamo può essere compreso metaforicamente in termini di tre componenti che insieme formano i vertici di un triangolo. Queste tre componenti sono: fiducia, passione e impegno. Ogni componente manifesta un aspetto diverso dell’amore.

Fiducia: La fiducia si riferisce al rapporto specifico che istauriamo con ogni singolo alunno e con la classe intera, alla confidenza basata sul reciproco rispetto.

Passione: La passione si riferisce all’amore per la nostra materia di insegnamento che dovremmo trasmettere ai nostri allievi.

Impegno: Si riferisce alla scelta del nostro metodo e al nostro impegno costante a mantenere vivo il nostro amore per quello che facciamo, a motivare tutti gli allievi e a trovare la forma migliore per trasmettere la nostra passione ai nostri allievi.

Le tre componenti del triangolo interagiscono costantemente l’una con l’altra: ad esempio, una maggiore fiducia può portare a una maggiore passione, così come un maggiore impegno può portare a una maggiore fiducia.

Quando abbiamo conquistato la fiducia dei nostri allievi, con l’esempio e la coerenza, allora possiamo provare ad accendere la fiamma della passione nelle loro menti e stimolare la loro gioia di esplorare che a sua volta attiva il pensiero critico e il ragionamento e che rappresenta la forza nascosta che stimola l’apprendimento.

Adottare un approccio il più olistico possibile è utile a promuovere la qualità dell’insegnamento. Motivare all’ascolto, mostrare e sottolineare i legami tra l’argomento trattato, le conoscenze pregresse e gli interessi degli allievi, coinvolgere la classe attivando modalità sensoriali visivo verbali, visivo non verbali, uditivo e cinestetiche. Insomma cercare di stimolare più sensi possibili in un ambiente di apprendimento il più possibile accogliente e sereno, dove il dialogo e il confronto siano sempre alla base di ogni nuova conoscenza.

Ma perché adottare proprio questo tipo di approccio, l’approccio olistico?

La risposta mi sembra ovvia. Perché è il più naturale tra tutti gli approcci e funziona mettendo insieme, unendo e non isolando. Penso che la maggior parte dei nostri cervelli funzioni proprio così, cerchiamo sempre di unire, non di dividere o scomporre e se lo facciamo è solo per analizzare qualcosa nel dettaglio per poi tornare alla visione d’insieme.

L’aggettivo olistico deriva dal greco antico “hòlos” che significa totale, globale, intero. Si riferisce quindi a un approccio, a una teoria che vede ogni organismo o sistema nella sua interezza e non solo come composto da singole parti. L’idea è quella che l’intero sia qualcosa di più dei singoli elementi che lo compongono, l’essere umano qualcosa di più della somma delle sue parti, l’apprendimento qualcosa di più di ogni singola materia.

L’approccio olistico nella scuola tiene conto di tutti gli aspetti della vita dell’allievo: il background socio culturale, l’equilibrio interiore, la spiritualità, le relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe, le aspirazioni, le attitudini, le aspettative, ecc.

In contrapposizione all’approccio tradizionale lineare, esposto all’inizio della trattazione, che si occupa sempre e solo di un particolare argomento o di una singola materia alla volta, escludendo per motivi “pratici” possibili connessioni con l’intero contesto, l’approccio olistico, che utilizza essenzialmente l’intelligenza intuitiva e il pensiero laterale, cerca di ristabilire principalmente l’equilibrio perduto tra corpo e mente.

Riconoscere l’equilibrio inscindibili tra corpo e mente, che in realtà sono intrinsecamente interconnessi, si traduce nel ristabilire le naturali connessioni, le parentele che in realtà esistono tra tutte le materie e gli argomenti di studio, in sostanza un approccio che apre la mente e la aiuta a creare nuove sinapsi, nuovi ponti tra le varie isole, isolotti e atolli che costituiscono il nostro personale arcipelago del sapere, a trasformare le materie in sostanza e nutrimento vivo per il nostro cervello.

È possibile, solo per fare un esempio pratico, che le mie conoscenze di un determinato argomento di studio siano paragonabili in termini di grandezza a un insignificante atollo sperduto nel Pacifico, mentre nel cervello del mio compagno di banco le stesse rappresentino un continente vasto e organizzato come l’Australia. A questo punto entra in funzione la condivisione del sapere tra pari, che a mio avviso è l’unica vera fonte di acquisizione non prescrittiva di conoscenze.

Quello che funzionava molto bene in Germania con i tedeschi e che ho cercato di realizzare anche in Slovenia, ma con risultati veramente deludenti, è l’Apprendimento cooperativo (Cooperative learning) e il Metodo suggestopedico, che si prestano molto bene a essere integrati nell’approccio olistico.

Così come la scuola anche le imprese sono composte da diversi elementi, da diversi attori che interagiscono tra loro per creare un sistema funzionante ed efficace, per cui penso che anche nelle imprese, con i dovuti accorgimenti, un approccio olistico possa portare a risultati più che concreti e, se non altro, al sicuro miglioramento dei rapporti interpersonali e del clima aziendale.

E per finire, vorrei ancora aggiungere qualche considerazione sull’importanza dell’intelligenza intuitiva e del pensiero laterale a cui ho accennato già nel mio precedente contributo.

Come dicevo l’intelligenza intuitiva non viene presa affatto in considerazione dalla scuola tradizionale. L’intuizione infatti, pur essendo sempre il frutto della nostra elaborazione mentale non è razionale e questo è anche il motivo principale per cui la scuola rigetti l’approccio intuitivo e il pensiero laterale che è invece basilare per un approccio olistico all’apprendimento.

Ma come funziona il pensiero laterale?

Per non dilungarmi in spiegazioni noiose, cercherò di produrre qualche esempio pratico. Ho creato qui a seguito una serie di enigmi originali, pensati ad hoc per stimolare il pensiero laterale, con l’intento di farvi comprendere in modo empirico in cosa consiste, come funziona e quali dinamiche innesca nel nostro cervello.

In realtà anche il marketing, ma soprattutto la pubblicità, fa spesso ricorso al pensiero laterale, che lascia ampio spazio alla creatività e all’immaginazione. I messaggi veicolati usando questo tipo di approccio non sono espliciti, ma vengono innescati per associazione, a volte in modo anche subliminale.

Provate a trovare una soluzione ad almeno uno dei seguenti enigmi di pensiero laterale. L’importante è adottare un approccio disinvolto, aperto e cercare di immaginarvi la scena nella vostra testa senza però concentrarvi troppo sui particolari. È importante non forzare i pensieri ma lasciarli scorrere fino a quando la soluzione nasce spontanea.

Non importa se la vostra soluzione sia quella “giusta”, quella che ho pensato io scrivendoli. L’importante è che sia plausibile.

“Il segreto non sta nella soluzione, ma nel processo che occupa la mente.” -Tiziano Terzani.

QUESTI SONO I MIEI ENIGMI DI PENSIERO LATERALE PENSATI PER VOI!

Sceglietene almeno uno e cercate la soluzione! Aspetto le vostre reazioni nei commenti!

- Vive sugli alberi, ma non è un koala e neppure un primate. Non scende mai a terra e alla fine vola via. Perché?

- Il cielo è sereno e c’è la luna piena, un tale guida a fari spenti, ma la polizia al posto di blocco non lo ferma. Perché?

- Una bambina piange, ma nessuno a casa la sente. Perché?

- È solo al centro, muove tutto e sta fermo! Perché?

- Un uomo si perde nello stesso bosco ogni 25 marzo. Perché?

- Un tizio chiude la bocca e poi scompare per un po’. Perché?

- Un tizio apre bocca e la famiglia lo elimina. Perché?

- Un tale in Germania guida in autostrada in controsenso, la polizia ferma il veicolo, ma non trova nessuno alla guida. Perché?

- Una donna è sola in una grande casa durante un terribile temporale. C’è un blackout, manca la luce in tutto l’isolato, ma lei continua tranquillamente a leggere il suo libro sdraiata sul sofà. Perché?

- Un tale è stato ferito gravemente e chiede aiuto, in molti assistono alla scena, ma nessuno dei presenti può aiutarlo. Perché?

- Un uomo correndo inciampa, vola in aria e poi cade, ma non si fa male. Perché?

- Corre ma non si ferma, si perde più che si trova, ogni cosa ha il suo, non c’è mai e alla fine tutti ne rimangono senza. Perché?

N.B.: L’avverbio interrogativo “Perché” negli indovinelli è usato in senso esteso, in alcuni casi potrebbe essere sostituito dai pronomi interrogativi “chi/che cosa”.